Termes d'architecture

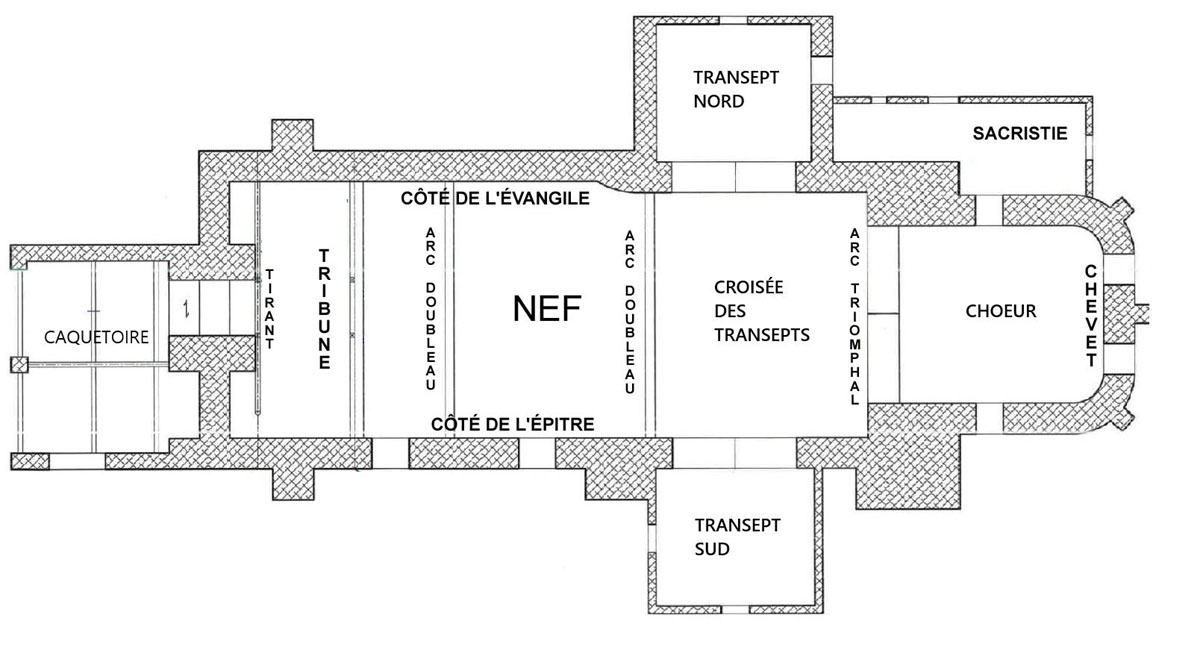

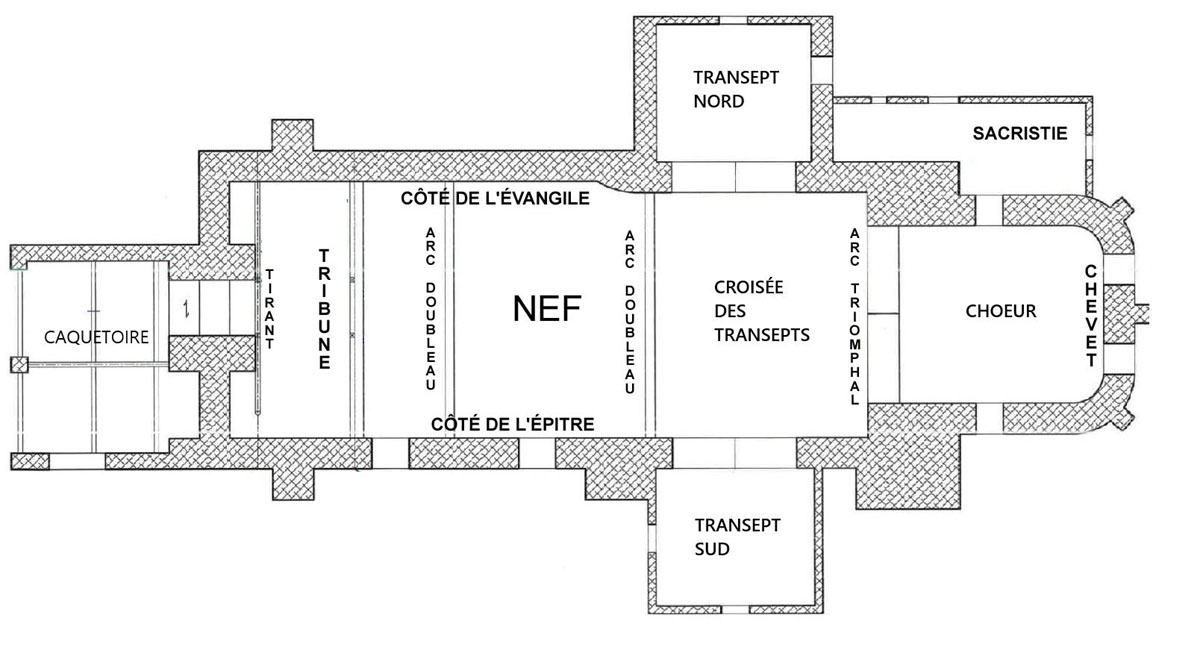

Plan simplifié de l'église. Les proportions ne sont pas respectées.

C'est une église villageoise aux dimensions modestes. Pourtant, on verra dans cette étude que les architectes et artisans qui ont construit et fait évoluer cet édifice étaient habiles et ingénieux. Tout d'abord il convient de rappeler les termes architecturaux qui se rapportent à une église.

Caquetoire (nom masculin) : auvent devant la porte. On y est à l'abri de la pluie et du soleil. On peut y bavarder à la sortie de la messe.

Tirant : longue tige de fer qui traverse l'édifice et ses murs (ici dans l'axe nord-sud ) et terminée à chaque bout par un grand "X" en fer qui s'appuie sur la maçonnerie. Souvent, au milieu, un filetage permet de resserrer le tirant si celui-ci prend du jeu. Malgré la présence de gros contreforts une fissure suspecte est apparue en façade de l'église. Le tirant est un chaînage qui empêche les murs de s'écarter.

Tribune (souvent appelée à tort "jubé") : construite en 1961 par le menuisier Jean LETOURNEUR aidé du charron Emilien BERITAULT. L'église pouvait ainsi accueillir plus de fidèles. La balustrade métallique a été posée en 1962, probablement pour des raisons de sécurité

Arcs-doubleaux : de faible épaisseur, ils servent à porter les tiges de bois qui, enduites de plâtre, forment le plafond de l'église.

Nef : partie la plus grande de l'église où s'assemblent les fidèles.

Côté de l'évangile : la partie gauche de l'église quand on regarde vers l'autel depuis la nef.

Côté de l'épitre : la partie droite de l'église quand on regarde vers l'autel depuis la nef.

Transept nord, transept sud, croisée des transepts : une église chrétienne traditionnelle a la forme d'une croix, mais ce n'est pas toujours le cas dans des villages où, faute de moyens, les églises sont simplement rectangulaires. Le transept permet d'agrandir l'église. Il peut aussi servir de contrefort à l'église pour une plus grande stabilité. A Louresse le transept nord était appelé "chapelle de Launay" car le marquis de Contades se garait avec sa voiture à cheval dans la cour du presbytère. Une porte à droite du transept nord lui permettait d'entrer directement sans passer par la porte principale. On suppose que les fermiers et domestiques du château assistaient à la messe auprès de leur marquis. Le transept sud était appelé "chapelle de La Bournée" car, on le suppose, utilisée principalement par des habitants de La Bournée.

Arc triomphal : arc qui sépare la nef du choeur.

Choeur (ou sanctuaire) : partie la plus sacrée d'une église où se trouvent le maître-autel et, de chaque côté, les stalles où s'assoient les clercs et les chantres. Comme dans la plupart des églises le choeur est "orienté", c'est à dire en direction de l'orient.

Chevet : fond du choeur, au pignon est. Ici il est semi-arrondi et percé de deux fenêtres. Dans la version médiévale précédente, le chevet était plat et il y avait aussi deux fenêtres, mais placées plus haut.

Sacristie : pièce où sont rangés les objets du culte, et les vêtements liturgiques comme dans un vestiaire.